熊畅

智能制造学院机自1195班学生,自大一参加了第十三届“高教杯”成图大赛并取得校级二等奖的亮眼成绩之后,他在各类挑战比赛中持续高能发力,创造了多项佳绩并屡次打破校记录。最近公布的2021年度“中国大学生自强之星”奖学金获得者公示名单中,他的名字也赫赫在列。

所获荣誉✦

2020-2021

全国大学生机械创新设计大赛全国一等奖

武汉华夏理工学院2020年度创新奖

2021-2022

全国大学生工程训练大赛省级一等奖

国家级创新创业训练计划立项项目负责人

智能制造产学研工作室学生负责人

中国"互联网+”大学生创新创业大赛省级银奖

湖北省"我梦见一楚天创客”大赛银奖

武汉华夏理工学院2020-2021年度产学研先进个人

武汉华夏理工学院2021年度产学研一等奖学金

"挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国二等奖

“五四表彰”中被评为创新创业标兵并做为标兵代表上台发言

2021年度“湖北省大学生自强之星”荣誉称号

2021年度“中国大学生自强之星”奖学金

“除去现实原因,当然主要是出于兴趣了。”在问及为什么选择智能制造学院机械设计及其自动化专业时,熊畅脱口而出。在填志愿前,熊畅仔细参考了各大院校及专业,发现自己对机械设计类极为感兴趣,“我坚信在该专业里能学到很多东西,也一定会有所成长,有所收获”,于是,他毫不犹豫报考我校,并且作为第一志愿录取。

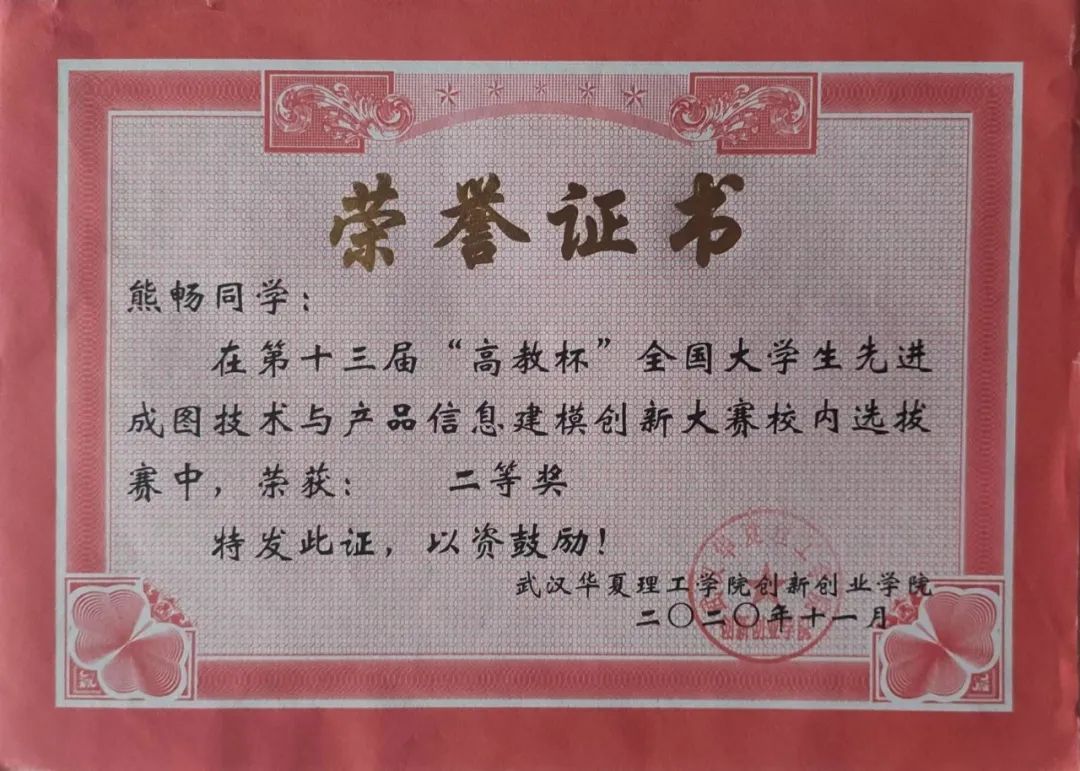

初露锋芒,幸遇“伯乐”与良友

大一时期,熊畅偶然接触到了学科竞赛和创新创业。他通过科任老师的推荐参加了学校组织的面向智能制造学院全体学生开展的第十三届“高教杯”成图大赛的校内选拔赛。本次比赛主要考察学生的基础课程,因为个人踏实的学习态度和对专业知识的牢靠掌握,他最终取得了校级二等奖的好成绩,这也是他自大学以来在学科竞赛上获得的第一个奖项。

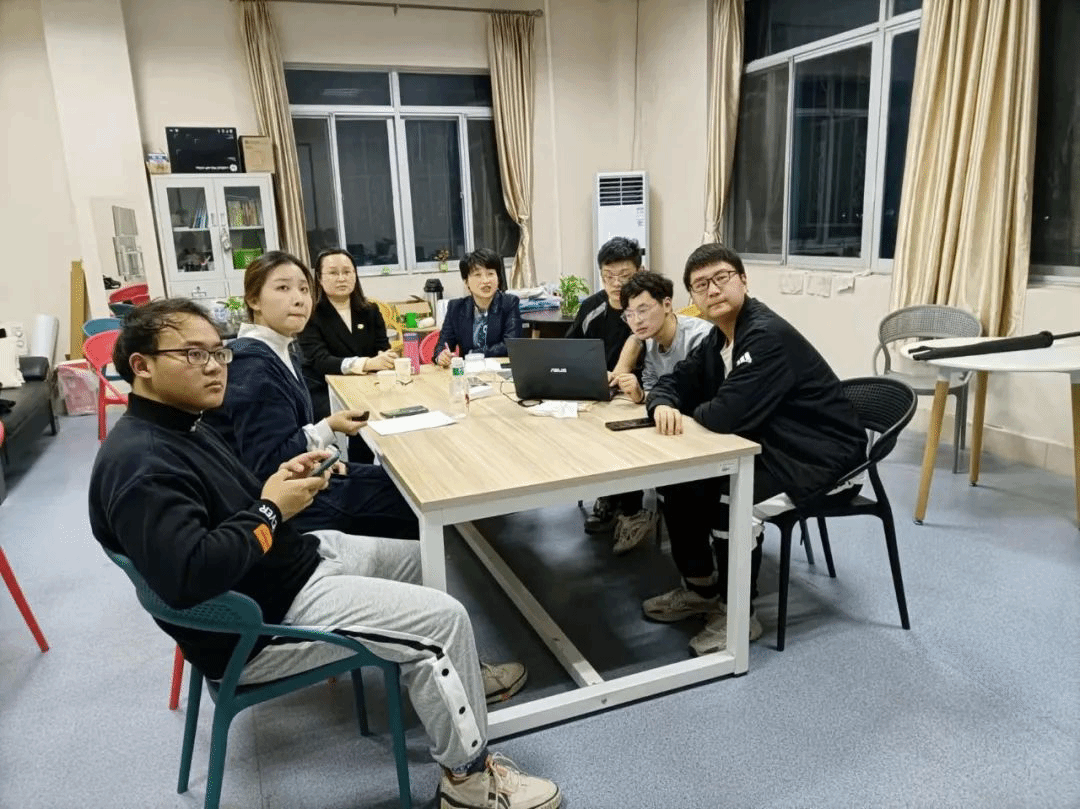

通过比赛初露锋芒的他,也有幸结识了创新创业赛途中的“伯乐”——智能制造学院机械基础课部教师陈全,并受邀加入陈全老师主导的“多功能助老床”项目团队,备战第九届全国大学生机械创新设计大赛。第一次了解并参与全国一类赛事,对于团队里面年龄最小且知识储备相对欠缺的他而言,内心的激动与忐忑不言而喻,“我当时的心路历程很是曲折,既开心能被选中加入这么优秀的团队,也担心因团队协作经验不足,不得不与队里的学长学姐磨合很长一段时间”,熊畅回忆道。

少年的奇思妙想标新立异,时常与学长学姐之间产生摩擦。

当时熊畅负责项目里基本所有的绘图工作,而绘图是一件极其需要耐心和精力的事情,整个过程相对痛苦。由于心理压力和工作量过大,加之体力过度消耗,他患上了胃病。

学长知道后立即跟老师一起带着他马不停蹄地往医院赶,挂号、做化验、开药拿药……即便后来老师已经确认他和学长两人足以自行返回学校却依然放心不下,坚持亲自把他俩送回校内再挤地铁回家。回到学校后,熊畅当天的任务没有完成,另一位学长主动放弃自己本就不多的休息时间包揽了他未完成的全部任务。

“那时候我深切地感受到,我不是一个人在战斗,我是团队中的一员”,回忆起当时入队时的种种,熊畅的眼角微微泛红。经过全体师生的通力合作,团队终于在截止日期前上交了比赛的相关材料。

大二上学期,团队凭借着优异的作品和良好的表现受到现场评委的一致好评,最终获省赛一等奖及国赛入场券,并在国赛中一举斩获全国一等奖,实现学校在该项赛事上的历史性突破。

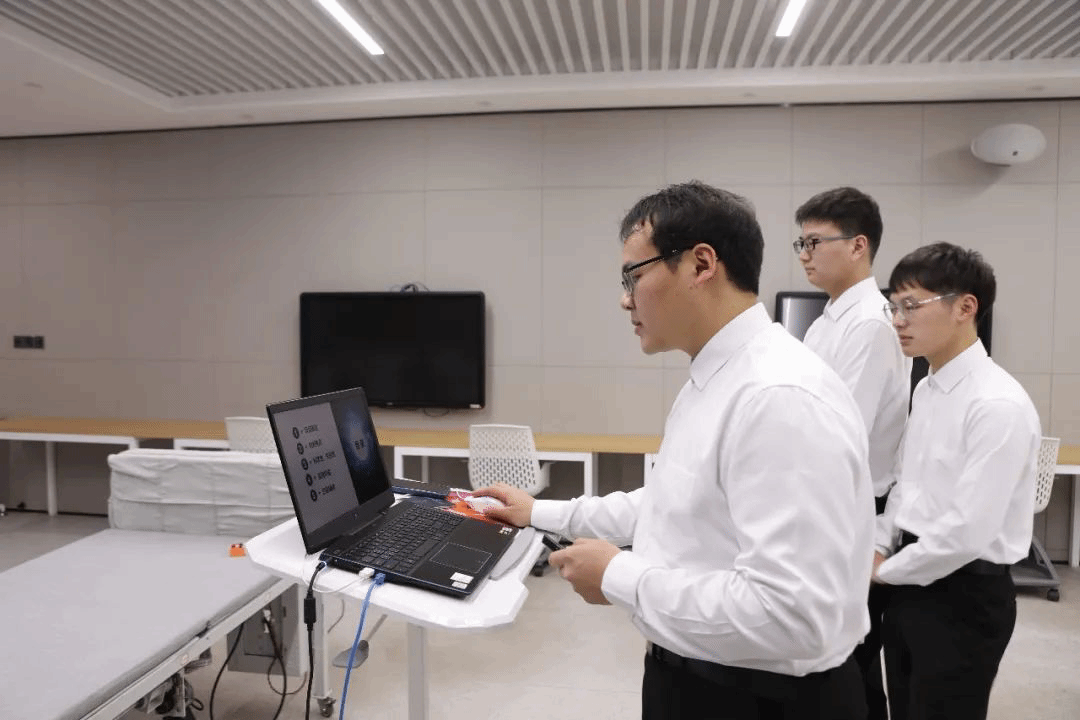

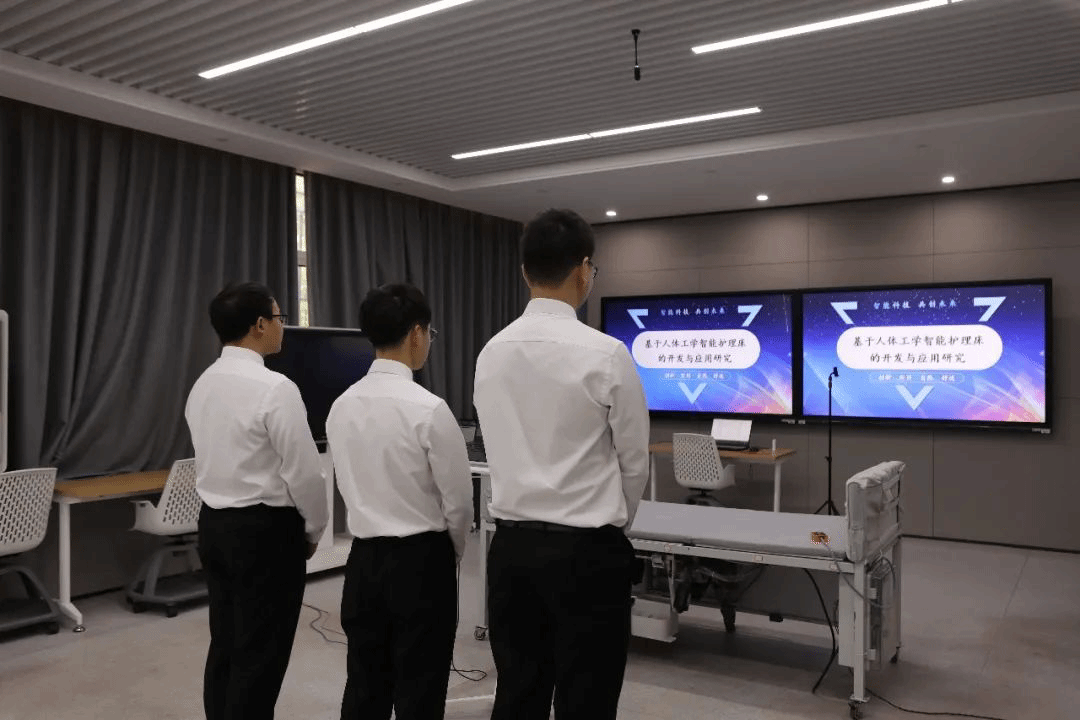

此外,2022年3月,熊畅及其团队还参加了第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛,参赛作品《基于人体工学智能护理床的开发与应用研究》项目一举斩获“挑战杯”国赛二等奖,为本次比赛湖北民办高校唯

一,同时刷新我校“挑战杯”参赛历史记录。

湖北民办高校唯一 历史性突破!华夏学子勇夺挑战杯国赛二等奖

不骄不躁,将遗憾化作前行的动力

2020年备战第七届全国大学生工程训练大赛时,熊畅担任队长这一重要角色。当时,熊畅所在的学生团队完完全全是零基础。从最初的车体设计,到后来凸轮的设计调试,陈全、杨文堤两位老师带领着他们从一点一滴开始学习。等完全掌握整个流程后,熊畅就自己开始设计最核心的部件——凸轮。

”比赛中最困难的是设计凸轮以及凸轮的加工过程,确保凸轮在比赛现场能够按照轨迹走得稳,走得远是比赛的关键,而凸轮的设计和制作方面,老师的建议、电脑上模拟的结果仅仅只能作为参考。“最精确的方法是手工打磨凸轮,一步一步地测试轨迹。虽然很费时间,但它能保证小车走出最完美的效果”。

设计凸轮是一个很漫长的过程,当时他和整个团队基本上从每天早上睁眼到晚上熄灯前,除了上课,其余时间都聚焦在这场赛事。作为队长的熊畅,无疑压力是最大的,“经常晚上做梦的时候都在想着凸轮该怎么设计加工,轨迹怎么去调试”。有几次为能够让势能车多跑一两圈,熊畅甚至在实验室熬夜研究了一整晚。

时间来到2020年寒假,当同学们纷纷回家度假的时候,他和另外一名队友选择留校一周,每天不断地修磨凸轮、调试轨迹。熊畅依稀记得截至比赛前夕,他整整修磨出十几个凸轮,在学校实验室测试时每个凸轮都能保证在赛道上循环两圈以上。

但天有不测风云,比赛那天,没有设置预想的“试跑”流程,由于赛道摩擦力过大,势能车仅仅走了半圈,团队惊险地以倒数的成绩进入了复赛。复赛中,虽然经过熊畅和队友们的不断调试,最终成功让势能车在复赛中走了一圈,拿到了湖北省第9名的成绩,但比赛止步于此,未能成功晋级国赛。遗憾,总是带着几分不甘,但也能让人迅速成长。此后,在埋头苦干和摸索技巧之余,他学会把更多客观因素考虑进去。

清晰定位 由“发声者”到“倾听者”

熊畅自认为在专业领域自己还是比较有领导力的,但他也坚信每个人的能力有限,在特定的时间做自己该做的事,做自己能做的事,并且将它做到极致已经很了不起。他深知这个时代需要复合型人才,在确保专业硬实力之余,也敢于去尝试不同领域和身份。

大三学年,他将自己所有的空余时间都用在了中国"互联网+”大学生创新创业大赛和"挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛两项重要赛事中。和之前的比赛不同,“互联网+”创新创业大赛参赛团队的队长不是熊畅,而是来自商学院的同学。

熊畅认为“互联网+”创新创业大赛更偏向于商业性比赛,对商业方面的知识要求会更多一些,而这个能力他自认为是不具备的,因此只担任团队核心成员的角色,主要负责解决技术问题。他参与的“互联网+” 创新创业大赛项目最终获得了省级银奖的优异成绩。

调整心态,以最好的自己重新出发

从这一系列的比赛中收获到了什么?他的回答是,“这个过程对我来说就相当于提前步入社会,你的公司交给了你一个工作项目,你打算如何去解决问题,如何分配每个人的工作内容,如何调解团队里出现的矛盾,如何和队友进行相处,如何让每个人都能够发挥出自己最大的作用。这是对我来说最大的收获。”

在大学生活的前三年,熊畅基本处于高强度学习和比赛的高压环境。最忙的那段时间,熊畅每天早上八点开始准备赛事,最晚熬到晚上十点多,回寝室洗漱后倒头就睡,没有沟通,没有社交,没有娱乐,更谈不上周末节假日。在许多项目中作为队长或核心成员的熊畅,调解沟通好团队内部的分歧又是一件难事。“没有办法平衡,我们只能够保持冷静” ,熊畅补充道,“在那种情况下,尽量地让自己和队员不要犯错,然后你再掂量如何能把个人和团队的能力发挥出来。”熊畅偶尔会看看小说,队员也会通过运动、游戏来缓解压力。

转眼间,熊畅的大学之旅来到最后一年。在刚刚公布的2021年度“中国大学生自强之星”奖学金获得者公示名单中,他的名字也赫赫在列。这份殊荣回应了他前三年夜以继日的努力,也让他明白了功不唐捐的意义。未来,作为实干派的熊畅会将主要精力会集中在找工作上。他将带着三年创新创业积累的宝贵知识和经验,在全新的领域,开拓另一片全新的天地。

院校国标代码:13666 湖北招生代码:C211

院校国标代码:13666 湖北招生代码:C211 招生电话:027-81695660 / 027-87921666

招生电话:027-81695660 / 027-87921666 学校官微

学校官微

招办官微

招办官微

学校首页

学校首页